| |

|

|

| |

|

| |

| 童自荣:品德 |

|

| |

那是2003年深秋,中央电视台“艺术人生”对我作访谈的那期节目播出不久的一个晚上,我和家人从一个小饭店用完餐起身出来,忽然背后有人把我叫住。是一个中年人,很诚恳的样子。我习惯性地掏出笔来,想当然的以为他是想让我签个名,或者会当着面颂扬我所配的某个角色,但是,我想错了。这个汉子紧紧地握住我的手,只说了一句话:“童老师,希望您保持您的品德。”

这个生活里的小插曲,不是我杜撰的,更非此人酒后戏言。我记得我当时如此意外,除了频频点头之外,结结巴巴竟说不出一句话。

事后,屡屡回忆起这一幕,依然令我感叹。一个普通的观众朋友对一个演员最看重的竟会是这个!同时,也为自己一时的语塞而不安,总觉得有“照单全收”之嫌,而我自知在这方面做得远不那么出色。

我越来越意识到,观众朋友对我们演艺人员是有要求的,而不光是崇拜,希望我们都应做到业务好,人品、道德也要好。

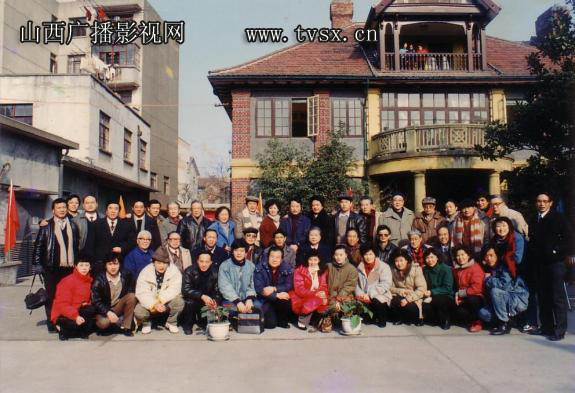

我有幸生活在上海电影译制厂,我真诚地认为我们这里的许多老前辈演员就是我们的榜样和楷模。当我们提起邱岳峰、毕克、尚华、于鼎,许多听着上译厂配音长大的人们,一定会津津乐道于他们那些配音作品多么地有味道,多么地有魅力。容易忽略的,倒是他们的人品、他们的敬业心。然正是这种善良美好的心灵,为他们各具特色的技艺提供了坚实的基础,不是吗?我愿略述我所知道的点滴,与大家共勉。

邱岳峰老师和毕克老师两位配音界大师,是上译厂两面代表性的旗帜。他们有点儿清高,一种深藏不露的清高,但绝不霸道,或是狂妄自大。他们凭本事吃饭的信条,给我留下深刻印象,也深深地影响着我们这些“崇拜者”。据我的观察,我从未见过他们有任何巴结、讨好上司的行为,也不屑于为了争某个角色在背后做什么小动作,当然更不会去找什么背景、后台。他们信奉让作品说话,到棚里拿得出真玩意儿,其他都是假的。邱老师生前30余年,一直背负着沉重的与业务无关的压力,毕老师精神上更有巨大的中年丧子之痛,但两位老师坚韧不拔,从创造性的劳动中去获得生活之动力和乐趣。从这角度说,我敬重他们的人品,更甚于他们精湛的、无以伦比的业务能力。

尚华老师一句口头语,“死也要死在话筒面前。”这并非一句随便说说的戏言,他是这样说的,也真是这样做的。他平时话就不多,一上了戏便坐在角落里眼神直直地在发呆,嘴里少不了念念有词,他是在酝酿角色、操练台词呢。或许,他不那么潇洒,然而他是特别用功的,角色不论大小,都全身心的投入。我想,也许只有这样的时候,他会暂时地忘却家里的一大堆烦恼。直到他因心脏疾病而去世的前数日,我还在录音棚外看到他穿着一件厚厚的棉大衣若有所思的身影。

在法国影片《虎口脱险》里与尚华搭档的于鼎老师,其妻常年患病。但他总是乐呵呵的,心态极好。他又是公认的、天下少有的热心人,视助人为天职,而且是主动揽承,不求丝毫回报。按说,工作之余,应当是回去照顾太太了,但他还是挤出一些业余时间,为更困难的同事服务。《牛虻》、《一个警察局长的自白》的配音者卫禹平,退休后一直患病在床,于鼎老师把他看作自己的兄长。人说,久病无孝子。而他帮助卫老师送物品、料理看病事,十余年从不间断,直到卫老师不幸辞世。其心地之厚道,可见一斑。

人若只剩下赚钱的乐趣,大概会是很可怕的,这正是我们上译厂掌舵人老厂长陈叙一先生所言所行带给我们的启示。在他掌控上译厂的几十年中,“一切从工作出发”、“下功夫在事业”成了全厂上下遵奉的座右铭。自然,个人主义、金钱万能、爱情至上等等在上译厂无立足之地。如果不是老厂长以身作则,何能做到这一步。我们已经听说了一些老头子(我们对他的爱称)带头痴迷于艺术的小故事:为了推敲一个绝词、绝句,他会在坐下浸脚的时候心不在焉,浑然不知袜子还套在脚上;他患喉癌动大手术之后,再也发不出声音,他哭了,为了不便投身工作而哭。这是我们所看到他惟一的一次流泪。他弥留之际,左手指还在下意识地像弹钢琴似的颤动,这是他在用手指数口型呢!在一个越来越现实的社会,自私、冷漠、明哲保身似已变成一种时髦的时候,老厂长却绝不随波逐流,而是像艺术创作那样具有独立见解,这正是他身上所拥有的特别精彩之处,也确实赢得我们这一些忠实学生们的由衷喝彩。

80高龄的苏秀老师,是上译厂事实上的宝库,认定她是当前配音界的最大权威,当之无愧。她早已功成名就,本可躺在功劳簿上安享晚年,但她是个与众不同的老太,勤于思考配音现状,热心关注国家大事,工作热情不减当年,像极随时准备响应号召挂帅杀敌的佘太君。最近,我就接到她这样一个电话,希盼上天再给她两年时间。

“再给我两年”,一个年过八旬的老演员说出的这句话,旁人想当然会理解为延年益寿的考虑。错了。苏老师这样对我说:我老了,真的老了,哮喘病等病魔年复一年、变本加厉地折磨着我,留给我的时间不多了。我极想回到上译厂,用两年的时间,发现和培养两三个出类拔萃的译制导演和翻译,如此,则上译厂振兴有望,而自己也对得住老厂长的在天之灵,就是死也瞑目了。

也许有人会问:这年头,还有这样的人?有,就是有,而且何止我们上译厂。在文艺界,在其他各个领域,都有着无数这样默默耕耘,默默地做着奉献的人。如有谁像这些前辈那样,几十年埋头做好一门学问,那么,在这种创造性的劳动中,就能获得无与伦比的愉悦和满足。

|

| |

|

|

| |

| 尘封档案 |

|

|

|

|

|

| |

| 1948年9月,长春电影制片厂的前身“东北电影制 |

| 片厂”正式成立翻译组,开创了我国电影译制事业的 |

| 先河。 |

| |

| 这年春季,由冀中军区演员剧团来到东影的袁乃 |

| 晨,接受了译制工作。以前从未搞过,怎么做?袁乃 |

| 晨心中没有底。一个月后,前苏联战争影片《普通一 |

| 兵》到达东影。 |

| |

| 《普通一兵》剧本翻译是孟广钧、徐立群,主要配 |

| 音演员为群众演员张玉昆和吴静。著名演员凌元担任 |

| 剧务工作。这些译制片的开拓者们反复尝试,甚至想 |

| 出了很多土方法,终于在8个月后完成了译制工作。 |

| |

| 这部反映前苏联近卫军战士马索特洛夫英勇事迹 |

| 的影片《普通一兵》译制完成,标志着中国第一部真 |

| 正意义上的译制片的出现。译制导演袁乃晨被称为 |

| “中国译制片之父”,片中的几位配音演员也因此走 |

| 上译制片的道路,成为新中国电影译制事业的奠基人 |

| 。 |

|

|

|

|

| |

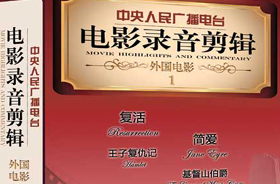

| 在那个电视尚不发达、看电影仍作为一种奢侈享 |

| 受的七、八十年代,很多人对于电影的了解和欣赏, |

| 是通过广播电台独有的节目《电影录音剪辑》来满足 |

| 的,因为广播电台是以声音为表达形式的综合艺术, |

| 电影中的台词、音响,就变成了这种艺术形式主要的 |

| 表现手段。 |

| |

| 1950年3月8日,中央人民广播电台播出了东北电 |

| 影制片厂拍摄的故事片《白衣战士》,宣告了《电影 |

| 录音剪辑》这种节目形式的诞生,作为独特的文艺广 |

| 播节目,收听率极高,尤其在1980年,《电影录音剪 |

| 辑》达到了仅次于《新闻和报纸摘要》节目的第二位 |

| 排行!被广大听众誉为“空中影院”。这种文艺节目 |

| 一直到今天仍是不少广播电台的保留节目,拥有广大 |

| 的听众群体。 |

| |

| 以电影的声音加解说,把看的艺术变为听的艺术 |

| ,正是这种独特性,把译制片的优势放大了,如果电 |

| 台播出的是纯英语对白的电影,《电影录音剪辑》必 |

| 定变为小众文化。广播电台的普及性,把译制片精到 |

| 的翻译、完美的演绎,传神的输送到每一位听众的耳 |

| 朵里,所以,即使是没有看过这部电影的观众,居然 |

| 能大段的背诵外国电影中的对白,就不足为奇了。多 |

| 少人在那个文化匮乏的年代里,动人的音乐、经典的 |

| 台词,在收音机里把随着他们度过漫漫长夜。 |

| |

| 中央电视台主持人崔永元、上海电影译制厂著名 |

| 配音演员童自荣都曾经是《电影录音剪辑》忠实的听 |

| 众。 |

|

|

| 本站精品课程推荐 |

|

|

| |

| 分享按钮 |

|