| |

|

|

| |

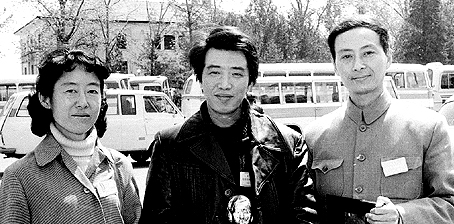

左起:刘广宁 杨成纯 童自荣 |

| |

| 谁是他的上帝——记著名电影译制导演杨成纯浙江青年 |

|

| |

他站在苏堤的第六座石拱桥上,深情地看着景色朦胧的西湖。两岸翠柳轻拂,花廊亭阁,行人的花伞在细雨霏霏中摇动,就象一幅刚画完的水墨画卷。他的心被这诗情画意浸透了,双手不停地抚摸着拱桥的石柱。噢,再过几个小时,他就要离开西子湖畔,去上海电影专科学校表演系学习了。此刻,他的心情是留恋,还是纷乱?他自己也说不清……

就在昨天,他高兴地拿出录取通知书,当建筑工程师的父亲却一反常态地发火了:“谁叫你偷偷地去考的?要你干理科,你偏去玩戏,会有什么出息?”

他和父亲争辩,但没有用。就连平时宠爱他的母亲也反对地说:“别争了,他是你父亲,……纯纯,你是我们家的独子,可要多为父亲着想……”

夜深了,他辗转反侧,泪水滴落在被褥上,湿了一大片……

第二天,父母亲发现他的写字台上压着一张字条:“……你们是生我养我的父母亲,我深深地爱你们,但我更爱艺术。艺术,是我的上帝……”下面恭恭敬敬地签着三个字:“杨成纯”。

父母亲愕然了。他们这才意识到,孩子长大了,已展开自己理想的翅膀,要飞了……

苏堤上,杨成纯望了最后一眼他生活了十八年的烟雨中的西湖:“再见了,我们再来看你的。”

(一)

一九六○年春,阳光洒在上海西郊的林荫路上。杨成纯拎着沉重的背包,踌躇满志地跨进了上海电影专科学校的大门。

哦,学生时代,那些纷纷扬扬的色彩,飘飘撒撒的笑声,飞飞摆摆的喜悦,总在他耳畔荦绕。是第一堂课吗?他兴冲冲地奔向教室。呀,太早了。他犹豫了一下,还是跨进了教室,静静地坐着,等候着上课。

是那首小诗吗?在文艺晚会上打动了师生们的心。那天,同学们都甩出了自己的拿手好戏,有表演得滑稽逗人,意味深长;有表演得狂笑如痴,惊心动魄;有表演得痛哭流涕,悲痛欲绝……真妙!杨成纯登台了,用他那夹着杭州土音的普通话高声地朗诵着:

“你是来我梦中投宿吗?

——那童年时代的风。

卷来了小车、彩球、风筝……

啊,我是多么高兴,

可别挤歪了我的成熟、深沉……

同学们都鼓掌了——为他的富有激情的朗诵鼓掌了。可他笑着摆动双手:“不行。不行。”脸上还泛起了红晕。害羞?不!在追求艺术上他可是坚定的,脸是绷紧的,连害羞的影儿都没有。

他的诗写的不坏。但他那一口杭州普通话未免有些煞风景,以至于当他毕业后分配到上海电影译制厂时,首先面临的问题就是得有一口地道的普通话。不然怎么去配音?又何谈去争取当导演?!从小生活在南方,一张嘴就满口南方味,要改实在难。对!找苏秀老师。这位热心并具有丰富经验的老演员高兴地收下了这个学生。第一阶段,字音矫正,这是个基础,是语音关;第二阶段,表达关,要理解人物的感情,并用准确的语言表达出来;第三阶段,实践关,自己去奋发地干嘛。这全部过程得十个月。噢,怪长的。杨成纯可不怕,天天跟着苏秀读、背……嘴唇破了,舌头咬出了血,吃饭都疼,只好将饭一口一口咽下去。一顿饭要吃好长时间。星期天可不能去郊游了,和妻子说说,她是理解他的。还得去孙道临老师家,请教请教这位严师。人家把不准一个字音,都得查字典,多负责呵。不是听人说了,孙老师是带着字典走进录音棚的吗?“我基础差,本钱太少,得吃苦呵。”他对妻子说了。

他登台了,象大学里朗诵那首小诗一样,从容不迫、胸有成竹地走进了录音棚。几年的刻苦学习,才有了今天……生活是美好的,而美好来源于自己的勤奋,这是他今天才深深地认识到的。导演稍微启发了他一下,他很快理解了,是那么敏捷、轻松。他准确地把握住了感情的分寸,变换自己的语调,成功配完了《海岸风雷》中的主人翁的小儿子的声音。导演满意地笑了。他也笑了。可才过几分钟他就不笑了。当他走出录音棚时,脸上呈现出严肃之色。是谁说的:“谁笑到最后谁就笑得最好!”未来的路还很长,这只是开始。

(二)

一九七五年,杨成纯开始了导演的生涯。

“杨老师在吗?”又有人敲门了。妻子有些不悦了。要知道他一天八小时工作,人累极了。这是一种超脑力的劳动。不仅要有敏捷的思维,还要用真挚的感情、形象的动作去表现它。常常是配完戏了,人就不想再走出录音棚,随地一倒便睡。可每天还有那么多爱艺术的人来请教他。刚才还来过好几个人呢。

妻子望着他,温柔地说:“就别见了,你今天身体不好。”是的,杨成纯患有一种劳累过度就会晕倒的“美尼尔氏症”。下午工作他就感到身体不舒服,现在,他想靠在沙发上,休息一会儿。可接连不断的敲门声……有时,他觉得有些心烦,可人家是冲着艺术来的,哪能不见。他向妻子摆摆手:“不!让他(她)进来。”

“哎——”妻子叹口气,去开门了……

有什么办法呢?妻子深深地理解他。每天她从大学教课回来,就得象打冲锋仗一样,忙于做饭烧菜,然后,静静地等他回来。有时她那样钟情而又细致地为丈夫打结过冬的毛线衣,直到响起那熟悉的开门声。有时她忽然坐在琴架前如痴如醉地弹奏着拉赫玛尼诺夫“第二钢琴协奏曲”。那是杨成纯爱听的。哦,象是无数的鸟翅振动出轰鸣的旋律,象是清澈的溪水欢快的奔流以山涧,也象温柔的和风掠过心田……

门,轻轻地开了。杨成纯没有脱下外套,而是悄悄地坐在沙发上。他望着妻子甩动波浪似的长发,双臂有节奏地颤动,他沉浸在回忆之中……

“你喜欢什么?”她手指揉动着花手绢。

“我……我喜欢艺术,电影,噢,当然也喜欢你。”成纯怕话说错了,忙补充着。

“哈哈哈”她笑了:“我和你一样。喜欢艺术第一,然后才是你。”

杨成纯高兴了:“对!我们想到一起了。……你相信有上帝吗?”忽然,他话锋一转问道。

“上帝?我不相信。如果有,我就是上帝!”她先是一愣,转而昂首傲气地指着自己。

“不!上帝是有的。不是你,也不是我。”

“你说,那是谁呢?”

“艺术。”杨成纯有节奏地大声说道。

“艺术?”她惊叫了:“对!对!对!艺术是上帝!”

……

“噢,你坐在那儿傻的不出声,我等你好久了。你在想什么?”妻子忙合上琴盖。

“我在听你弹琴。好久没听了。”

“吃好饭我弹给你听。”妻子去厨房热菜了。

杨成纯知道,晚上他又没有空了,他要搞电影译制本。妻子有时会埋怨他,那全是对他好呀,是一种体贴。过去杨成纯爱游泳,郊游,还是个足球迷。中学时踢球还得了国家颁发的三级运动员的证明书呢,可这几年他再也没有时间去玩儿了……

瞧瞧现在他这个累样子,说话都哑音了,还要妻子去开门。妻子怎么会不埋怨叹气呢,可说又有什么用。人家进屋了,你就得沏茶让座。奇怪的是,别人和他一聊起电影,他就象喝醉酒似的,话特别多。甚至会激动地从沙发上站起来,来回地踱步,全然不管自己带病的身体。妻子在偷偷地向他打暗语,要他少说话。话少了,人家不就会走吗?好象没有注意,也好象妻子的动作习惯了,他却越讲越起劲,在屋内动情地表演着,直到来客弄清楚了要请教的问题,他才又高兴地坐回到沙发上。

客人走了,妻子抬腕一瞧,深夜十一点三十分了,杨成纯又倒在沙发上了,这下他真的再也不想动了。

哦,一年三百六十五天,有多少个夜晚就是这样度过的,又有多少个夜晚他不在家里,加班、外出指导排戏……作为一个贤惠的妻子,她却很少得到爱抚,要是有个孩子,也许会好些。可那是说好的,为了艺术不要孩子。可她毕竟还是想要孩子呀,怎么办呢?弹钢琴吧,不停地弹。难道音乐是她的孩子吗?有时就这么想。杨成纯知道那是一种精神安慰。

安慰?那算什么!比安慰更幸福的事多着呢,一种甜蜜。不!不!应该说是一种做妻子的骄傲。好象并不遥远,杨成纯是骑车回家的,是飞奔回家的,他抱住妻子旋转着——他导演的第一部译制片法国故事片《阿尔芳斯》成功了。那天,妻子激动地为丈夫弹琴。还是他俩爱听的拉赫玛尼诺夫“第二钢琴协奏曲”……

(三)

干吗要当导演呢?干吗要当艺术指挥家呢?因为要使人民感受到艺术的力量、艺术的美。杨成纯是这么想的。可是,光想有什么用?得拼命的干呀。每天早晨他骑着破旧的自行车,总是提前半小时到厂。演员可以稍晚些进厂,可是导演不行,得准备一些容易疏忽的案头工作。还得思考许多问题。譬如一部电影应当有自己的艺术特点和风格,这些道理演员都知道,可如何去反映出来呢?就不容易。至少对电影的风格、主题、矛盾冲突、人物的个性以至于每一句对话和独白你都得理解、吃透。要掌握感情的分寸,同时又要有想象,要使观众感到这不是演员在配音,而是生活中的事情。而这些,对于导演来说都得一清二楚。

也许有些观众认为在录音棚里工作,想必是很轻松的、愉快的,可以每天看外国的片子,那多带劲!其实,当他们了解了译制厂的工作以后,他们首先感到的将是艰巨、辛劳。你看杨成纯,由于长期缺少睡眠的缘故,他的双眼始终是水泡似的鼓着,更可怕的是他的视力在这短暂的几年里,已从200度上升到500度。说痛苦,是有一点。每天都得睁大眼睛盯着闪动的银幕,大脑得随着剧情转动,可不能走神!医生说,他的眼睛如果不好好保护,屈光度还会上升。上升?是有些可怕。可工作不能不干呀。工作之余,他时常摘下眼镜,在一片模糊里,使劲地用手揉几下发红的眼睛。这是一种舒服,也是一种刺激。随后他又走进了录音棚。……

又是一个年三十晚,明天就是春节了。

上海,这座古老的城市,沉浸在除夕之夜的欢乐之中,家家户户灯火通明。

此刻,上海电影译制厂呈现的却是一派紧张的气氛——一部美国电影的译制配音工作正在加紧进行。导演杨成纯来回地走动着,在琢磨着台词的含义。大家太劳累了,已经好几天没有休息了,似乎已忘记了今天是年三十——孩子们都在焦急地等待着当演员的父母亲的归来。杨成纯喉咙沙哑了。每个演员都得理解自己的角色,各人的声音是无法改变的,但关键要巧妙地变换自己的音调。启发?示范?不行!再启发?再示范?成了!演员高兴了,这才想起了什么,一下擦去脸上的汗水,好象不配好戏,就不擦汗似的。杨成纯也笑了,忽然,他感觉一阵剧烈的眩晕,扶住椅背的手软了,他摇摇晃晃地倒下了。

“噢!杨导演,你怎么啦?”

“不好,美尼尔氏病犯了!”演员们都惊叫了。

最心疼的是妻子,说什么才好?要说的早就说过了。怪他吗?骂他吗?安慰他吗?都不需要,还是快快地给他吃药,早点让他睡觉休息。妻子知道,他明天准定还会带病去厂,那儿还有配音工作等他呢!

第二天,正月初一,杨成纯果然去上班了,妻子不忍,非要陪他去。这次杨成纯没有骑车,妻子搀着他走向厂里。

妻子笑着说:“成纯,你看我们的年就是这样过的。”

“我也想好好地在家里过年,可工作……工作也是过年呀!嗯?不是吗?”杨成纯逗妻子。

“可你苦苦地干,是为了出名吗?”

怎么?妻子说这种话了!配戏就是为了出名?杨成纯想了想说:“不!为大家做事的人,社会是不会忘记他的。”

“……成纯,你导演了多少部片子,还记得吗?”妻子抬头望着他,完全象个孩子。

“记得,《阿尔芳斯》这是我导演的第一部;《海岸风雷》是我参加配音的第一部。”

“嗯,让我来背,《阿里》、《沉默的人》、《未来世界》、《佐罗》、《白衣少女》、《风雪黄昏》、《苔丝》、《恶梦》、《啊,野麦岭》、《火红的第五乐章》、《居里夫人》、《安娜》、《老古玩店》、《非凡的爱玛》、《爱德华大夫》……还有你在《追捕》中配音的矢村、《大篷车》里的拉扎……”妻子慢慢地回想着、背诵着。声音欢快地洒落在大街上。哦,再也没有比他俩更幸福的了。这是用智慧和汗水孕育的蜜糖,甜到心尖上。

前面是上海电影译制厂,妻子搀扶着他兴奋地走着,走着……

|

| |

|

|

| |

| 尘封档案 |

|

|

|

|

|

| |

| 1948年9月,长春电影制片厂的前身“东北电影制 |

| 片厂”正式成立翻译组,开创了我国电影译制事业的 |

| 先河。 |

| |

| 这年春季,由冀中军区演员剧团来到东影的袁乃 |

| 晨,接受了译制工作。以前从未搞过,怎么做?袁乃 |

| 晨心中没有底。一个月后,前苏联战争影片《普通一 |

| 兵》到达东影。 |

| |

| 《普通一兵》剧本翻译是孟广钧、徐立群,主要配 |

| 音演员为群众演员张玉昆和吴静。著名演员凌元担任 |

| 剧务工作。这些译制片的开拓者们反复尝试,甚至想 |

| 出了很多土方法,终于在8个月后完成了译制工作。 |

| |

| 这部反映前苏联近卫军战士马索特洛夫英勇事迹 |

| 的影片《普通一兵》译制完成,标志着中国第一部真 |

| 正意义上的译制片的出现。译制导演袁乃晨被称为 |

| “中国译制片之父”,片中的几位配音演员也因此走 |

| 上译制片的道路,成为新中国电影译制事业的奠基人 |

| 。 |

|

|

|

|

| |

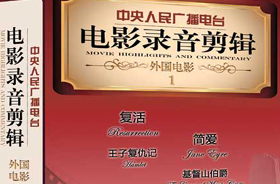

| 在那个电视尚不发达、看电影仍作为一种奢侈享 |

| 受的七、八十年代,很多人对于电影的了解和欣赏, |

| 是通过广播电台独有的节目《电影录音剪辑》来满足 |

| 的,因为广播电台是以声音为表达形式的综合艺术, |

| 电影中的台词、音响,就变成了这种艺术形式主要的 |

| 表现手段。 |

| |

| 1950年3月8日,中央人民广播电台播出了东北电 |

| 影制片厂拍摄的故事片《白衣战士》,宣告了《电影 |

| 录音剪辑》这种节目形式的诞生,作为独特的文艺广 |

| 播节目,收听率极高,尤其在1980年,《电影录音剪 |

| 辑》达到了仅次于《新闻和报纸摘要》节目的第二位 |

| 排行!被广大听众誉为“空中影院”。这种文艺节目 |

| 一直到今天仍是不少广播电台的保留节目,拥有广大 |

| 的听众群体。 |

| |

| 以电影的声音加解说,把看的艺术变为听的艺术 |

| ,正是这种独特性,把译制片的优势放大了,如果电 |

| 台播出的是纯英语对白的电影,《电影录音剪辑》必 |

| 定变为小众文化。广播电台的普及性,把译制片精到 |

| 的翻译、完美的演绎,传神的输送到每一位听众的耳 |

| 朵里,所以,即使是没有看过这部电影的观众,居然 |

| 能大段的背诵外国电影中的对白,就不足为奇了。多 |

| 少人在那个文化匮乏的年代里,动人的音乐、经典的 |

| 台词,在收音机里把随着他们度过漫漫长夜。 |

| |

| 中央电视台主持人崔永元、上海电影译制厂著名 |

| 配音演员童自荣都曾经是《电影录音剪辑》忠实的听 |

| 众。 |

|

|

| 本站精品课程推荐 |

|

|

| |

| 分享按钮 |

|